高額療養費制度について

こんにちは!大阪支店アシスタントの橋詰です。

最近、徐々に気候も暖かくなり、

街を歩けば春物の服がずらりと並んでいるのを見て、

春の足音を感じています。

もう少し暖かくなったら

家の近くの河原で、のんびりと日向ぼっこをしたいなと

桜咲く春の訪れを楽しみに過ごす毎日です。

さて、本日のブログでは、病気やケガで

治療費の負担が増大した場合に頼れる「高額療養費制度」の概要と、

今年1月からの改正点についてお話しいたします。

・高額療養費制度とは

・制度の変更点とは?

・おわりに

☑高額療養費制度とは

日本は国民皆保険制度によって

すべての国民が、公的な医療保険に加入しています。

これにより、病気やけがなどで医療費がかかったとしても、

原則的には3割の自己負担*で済むことになっています。

(*自己負担割合は、年齢等により異なります。)

しかし、重い病気やけがで治療費の負担が増えれば

家計に大きな影響を及ぼすこともあります。

そこで、このような場合に頼りになるのが、公的な医療保険制度のひとつである、

「高額療養費制度」です。

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が

月の初めから終わりまでで一定額を超えた場合に、超過分の払い戻しを受けられるものです。

これにより、例えば年収が約370万円~770万円の方の場合

医療費の総額が100万かかったとしても、ひと月の自己負担額の上限は

約9万円程度で済みます。

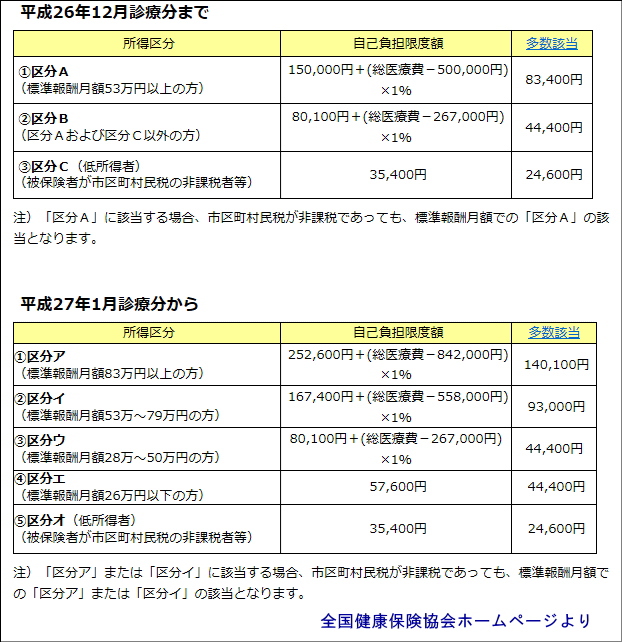

自己負担額の上限は、年齢や所得に応じて定められていますが、

平成27年1月の診療分より、一部変更がありました。

☑制度の変更点とは?

今回の改正により、

70歳未満の所得区分が3区分→5区分に細分化され、

所得区分の上限は「標準報酬月額53万円以上」から、

「標準報酬月額83万円以上」へ引き上げられました。

標準報酬月額53万円以上の方は、改正前と比べて自己負担額が増大しています。

【70歳未満の方】

所得税、相続税など個人の税金は軒並み増税傾向にありますが、

公的な制度についても所得の高い方ほど負担が増大していることが伺える

内容となっています。

☑おわりに

高齢化が進むと、公的制度の財源が逼迫しさらなる自己負担増が想定されます。

個人の手残りをいかに多く残し、ご自身や家族の生活を守っていくかが、

ますます重要な課題となってくるのではないでしょうか。

社会保障制度に関する政策の動向に、引き続き注目をしていきたいところです。

|

|